Nicht vergessen: Am Montag ist Valentinstag!

Willkommen zurück in der Wortspielhölle, heute: Der „Burgermeister“, haha, ein Laden für Burger und seines Zeichens Brüderchen von Wortspielapologeten wie Kreuzburger, Burgersteig und Burgeramt.

Hahaha, wirklich köstlich, ich finde, dass die Wortspiele für Burgerläden noch lange nicht ausgereizt sind, mir fehlen vor allem noch:

– der „Quedlinburger“ in Berlin-Marzahn, der vor dem Hintergrund einer Reichskriegsflagge vorwiegend kahlköpfigen Hirnkrüppeln einen kalkweißen Burger in Hakenkreuzform anbietet, zu dem aus einem blutigen Baseballschläger Zahnstocher herausgebrochen werden können,

– der „Burgerentscheid“, der sich in grün-wählenden Wohlstandsinseln wie dem Chamissoplatz in Kreuzberg an das dick und rund gewordene gehobene Bürgertum richtet, welches den Wunsch nach Teilhabe an der Politik durch den Verzehr eines Neulandfleischburgers mit Bioland-Rauke und Kressehütchen zum Ausdruck bringen möchte,

– der „Otto Normalburger“ in Lankwitz, wo sich Laubenpieper Oppa Kowalke und Tante Elsbeth ihren darmlosen Currywurstburger mit Kindl-Molle holen können, von dem auch Dackel Oswald was abbekommt

– und nicht zu vergessen der „Spießburger“ in Prenzlauer Berg auf Höhe Kollwitzplatz, der den Kehrwochen-, Babybuggy- und Maultaschen-Burger im Angebot hat.

Nein, Schluss mit dem Klamauk, ich finde es ja gut, dass die Monopole von Burger King und Micky D. durch junge, innovative Langzeitstudenten und kreativ erfolglose Mediendesigner aufgebrochen werden und ein bisschen frischer Wind in die behördengleich festverkrustete Burgerlandschaft kommt, aber nach der mittlerweile abebbenden Suppenladeneuphorie scheint nun wirklich jede Hausfrau, jeder seit Jahren am Vorwort seiner Diplomarbeit feilende Bummelstudent und jeder arbeitslose Bierkutscher einen Burgerladen aufzumachen – die Dinger florieren an allen Ecken und Enden von Berlin, boomen wie blöd und greifen ernsthaft die bisher ungeschlagene Restauration zu den zwei goldenen Bögen an – diese bisher uneinnehmbare Bastion im Fastfood-Sektor amerikanischer Ausrichtung, die gerade enorm schwächelt und sich erfolglos als Kaffeehaus neu erfinden möchte.

Der Burgermeister macht das was alle Burgerläden machen: Er bietet den Ham- und Cheeseburger sowie einige Eigenkreationen mit bemüht witzigen Namensversatzstücken an, dazu Pommes oder Wedges und überraschenderweise eine Berliner Currywurst.

Der Cheeseburger enttäuscht ein wenig. So hat man nur versucht, den Bun leicht anzutoasten, was nur partiell gelang, im Inneren verbleibt die kalte schwammartige Konsistenz eines unbehandelten Toastbrots, das sich schnell vollsaugt und Wehrkraftzersetzung betreibt. Das Fleisch ist vergleichweise dünn und geht geschmacklich im Rest der Zutaten – banaler Eisbergsalat mit einer Tomatenscheibe und einer Käsescheiblette, dafür Unmengen Soße – schlicht unter. Dafür zerfällt das Gesamtwerk nach etwa der Hälfte des Verzehrs komplett in seine Bestandteile und verteilt sich im Raum.

Exakt gleiches widerfährt dem „Monstaburger“, der in seiner auf männlich gepimpten Inhaltszusammenstellung das Potenzial hat, einen kapitalen Grizzly bereits nach einigen Wiederholungsmahlzeiten mittels Herzstillstand ins Nirwana befördern zu können: Fleisch, Speck, fettige Zwiebeln, dicke gezuckerte Barbecue-Soße – Glück auf, Rentenkasse, das Ding spart euch einen Haufen Geld.

Das viele Salz ist solide, aber zusammen mit den Pommes als Beigabe nur bedingt für Menschen geeignet, in deren Aterien sich schon Salz und Fett der letzten 20 Jahre Fastfood abgelagert haben und die deswegen mit hochrotem Kopf permanent fast platzend an der Klippe zum finalen Herzkasper stehen. Das ganze Ensemble ist wirklich sehr salzig und auch für schmerzfreie Salzliebhaber eine echte Herausforderung.

Wer allerdings Lust auf einen vorgezogenen Herztod verspürt, dem seien die Chili-Cheese-Fries zum täglichen Verzehr ans Herz (haha) gelegt. Spätestens nach einer Woche war´s das dann mit dem Auftritt auf dieser Welt und gesellschaftlich ist diese Art des Abgangs noch nicht einmal als Selbstmord verpönt, was bedeutet, dass die Lebensversicherung zahlt. Ist doch was.

Chili-Cheese-Friees also – die Pommes werden hierzu belegt mit well done Hackepeter, den schon vom „Monstaburger“ bekannten fettigen Zwiebeln, Jalapenos, die leider den einzig scharfen Aspekt einbringen und der aus dem Kino bekannten warmen Käsesoße, was eine unglaublich mächtige, aber irgendwie gelungene Kombination darstellt. Aus Lebenserhaltungsgründen würde ich davon abraten, dies jede Woche zu essen.

Die Currywurst verzückt auf ganzer Linie, denn sie ist überraschend gut. Ich meine, wir sprechen hier von einem Laden, der sich Burgermeister und nicht Currymeister nennt, was dieser aber angesichts der wirklich guten Currywurst durchaus könnte, vor allem wenn ich mir die eher schwachen Burger anschaue. Respekt, sehr fein, die darmlose angenehm temperierte Currywurst hat eine leicht knackige Haut ohne ins Lederartige zu gehen, ist mit der richtigen Menge Ketchup drapiert, nur der Curry wird für meinen Geschmack eine Nuance zu sparsam eingesetzt, aber gut. Ich habe die Currywurst mit dem Vorsatz bestellt, sie zu verreißen. Das geht nun nicht.

Nur das knäckebrotartig vergetoastete Brötchen zur Currywurst empfehle ich lieber an Enten oder Vögel zu verfüttern, es ist nur bedingt schmackhaft, viel zu kross und verteilt sich wie die Burger im Raum.

Das Personal hingegen sieht aus, als sei es nach einer durchzechten Nacht direkt aus dem Club hinter die Theke des Burgermeisters gefallen, gibt sich etwas zu bemüht lässig, ist aber überraschend schnell und nicht so eiskalt unfreundlich, wie man das von gewollt coolen Hipstern, die mit Erich-Honecker-Brille, Antifapullover und Dirk-Niebel-Gedächtnismütze hinterm Tresen stehen, erwarten würde. Schön.

Die gewählte Ladenfläche in einem ehemaligen Cafe Achteck (für Nichtberliner: ehemaliges öffentliches Pisshäuschen aus Metall) ist hingegen sehr originell und vermag meine grenzenlose Begeisterung zu wecken. Das ist wirklich mal eine witzige Idee und eine schöne Innovation für Menschen mit schrägem Humor.

Was bleibt? Es geht besser, das haben andere der gefühlten zwanzigtausend Burgerläden in Berlin schon bewiesen, andererseits aber rockt die unschlagbare Lage, der Gag, in einem Cafe Achteck zu speisen und die überraschend gute Curry.

In der Serie “Überleben im Dschungel der Großstadt” begibt sich mike-o-rama für uns in die Wildnis Berlins und testet ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit Imbiss-Buden, Fast-Food-Restaurants, Supermärkte und Orte, die nie ein zurechnungsfähiger Mensch gesehen hat. Seine Berichte erscheinen auch auf dem Bewertungsportal qype.de.

Bild: AARGON / pixelio.de

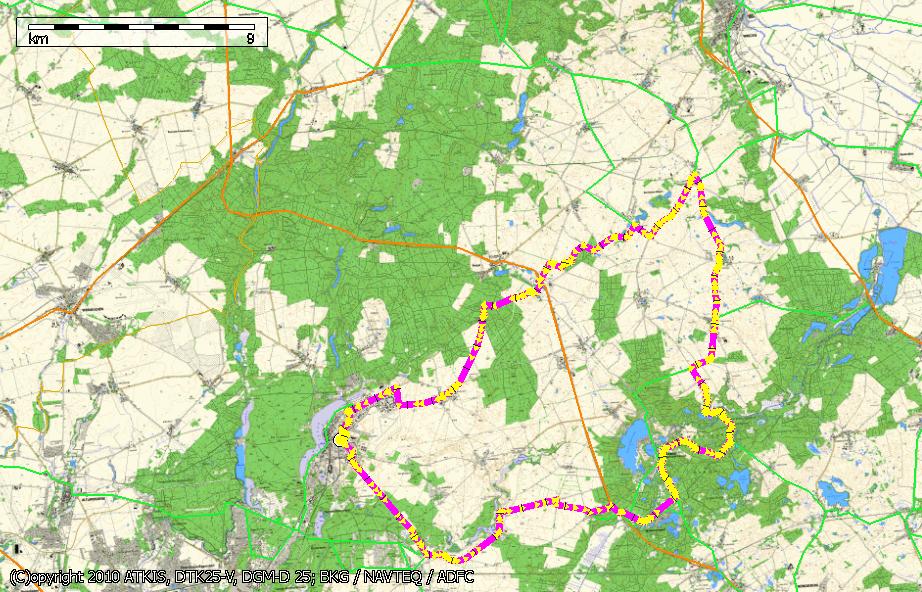

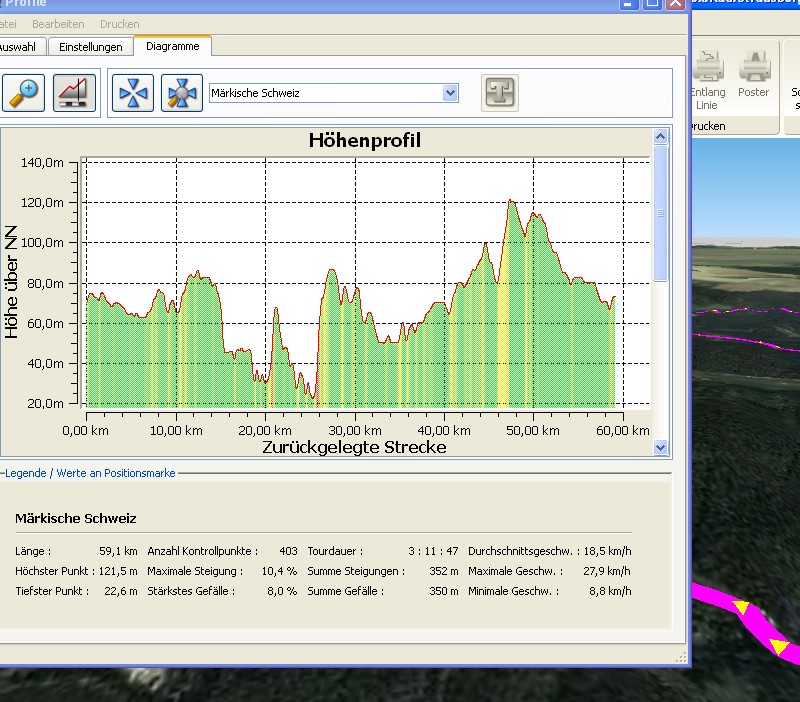

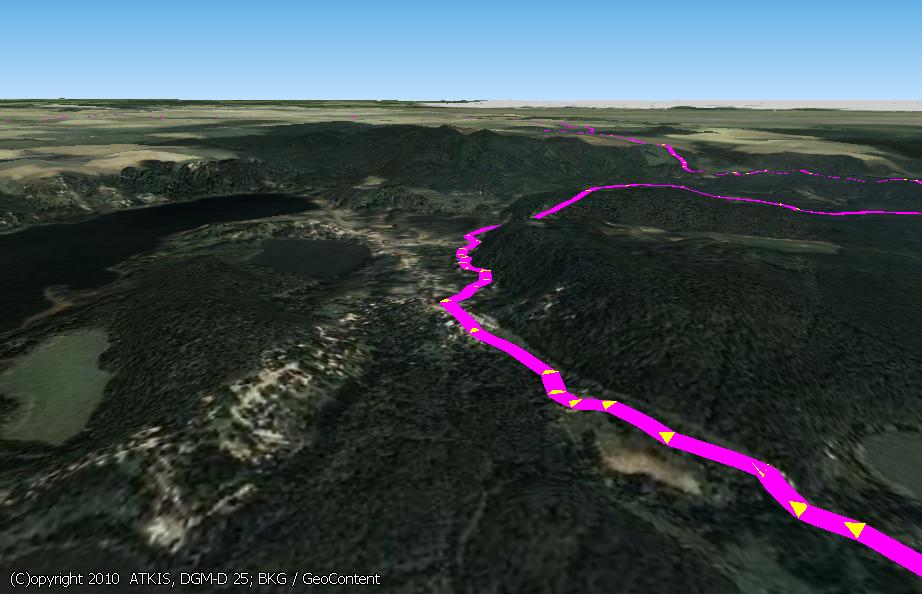

Letztes Jahr haben wir ja schon ausführlich über den MagicMaps Tour Explorer berichtet, eine Navigations-Software für Radfahrer und Wanderer, die praktisch keine Wünsche offen lässt. Aber einige müssen doch offen gewesen sein, denn dieser Tage ist ein Update herausgekommen, den Tour Explorer gibt es jetzt in der Version 6.0. Wir haben einen Blick auf die Software geworfen: Was ist neu, was ist anders? weiterlesen…

Letztes Jahr haben wir ja schon ausführlich über den MagicMaps Tour Explorer berichtet, eine Navigations-Software für Radfahrer und Wanderer, die praktisch keine Wünsche offen lässt. Aber einige müssen doch offen gewesen sein, denn dieser Tage ist ein Update herausgekommen, den Tour Explorer gibt es jetzt in der Version 6.0. Wir haben einen Blick auf die Software geworfen: Was ist neu, was ist anders? weiterlesen…

»Lederpflege? Ja, äh… ich wisch halt gelegentlich mit so ’nem Schwamm über die Schuhe. Und die Jacke geb ich in die Reinigung, wenn meine Frau sagt, ich kann sie nicht mehr anziehen…«

»Lederpflege? Ja, äh… ich wisch halt gelegentlich mit so ’nem Schwamm über die Schuhe. Und die Jacke geb ich in die Reinigung, wenn meine Frau sagt, ich kann sie nicht mehr anziehen…« Es soll tatsächlich Männer geben, die vollkommen unvorbereitet auf eine Radtour gehen. Paar Stullen und was zu Trinken in die Satteltasche, Nase in den Wind und mal sehen, wo die uns hinführt…. Ich bewundere solche Kerle, aber für mich ist das nichts. Ich habe den Orientierungssinn eines nassen Schwamms (gelegentlich verlaufe ich mich auf dem Weg in den Hof, wo mein Fahrrad steht), und wenn ich versuche, eine Radtour „Auf gut Glück“ zu machen, lande ich unter Garantie in irgendeinem Industriegebiet und radle stundenlang an Öltanks und Wellblechhallen vorbei.

Es soll tatsächlich Männer geben, die vollkommen unvorbereitet auf eine Radtour gehen. Paar Stullen und was zu Trinken in die Satteltasche, Nase in den Wind und mal sehen, wo die uns hinführt…. Ich bewundere solche Kerle, aber für mich ist das nichts. Ich habe den Orientierungssinn eines nassen Schwamms (gelegentlich verlaufe ich mich auf dem Weg in den Hof, wo mein Fahrrad steht), und wenn ich versuche, eine Radtour „Auf gut Glück“ zu machen, lande ich unter Garantie in irgendeinem Industriegebiet und radle stundenlang an Öltanks und Wellblechhallen vorbei.